纪念沈渭滨︱沈渭滨先生与新修《清史》

- 国际

- 2025-04-21 12:02:05

- 1

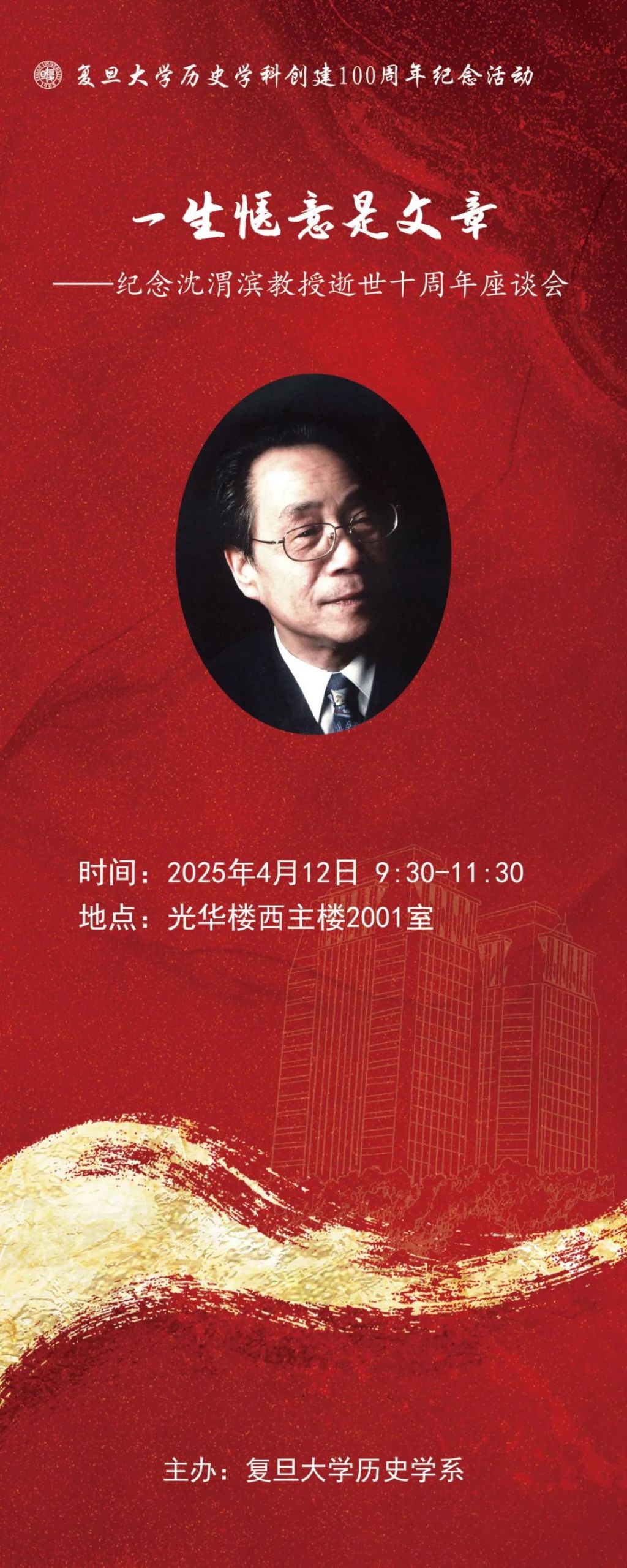

2025年4月12日,复旦大学历史学系召开纪念沈渭滨教授逝世十周年座谈会,本次座谈会也是复旦大学历史学科创建100周年纪念活动之一。澎湃新闻经授权刊发参加座谈会的部分发言稿和提交座谈会的交流稿。

一生惬意是文章——纪念沈渭滨教授逝世十周年座谈会

2006年2月19日,先生开始撰写新修《清史》“传记·光绪朝(上)”人物传记,第一个为崇厚,“以《清代人物传稿》所载该传为超越对象”,一个上午“仅得三百余字”。2月24日,“上午仍写崇厚,字斟句酌,极费神思,知正史人物传写作之不易。昔清史传记作者,俱桐城派大家,今之作者不能望其项背,将来书稿质量真难得保证也”。3月1日,“仍写崇厚,多日来仅得千余字,反复修改,至今未成篇,颇焦急”。3月11日,“仍写崇厚,至傍晚仅得五百余字,可叹”。3月22日,“崇厚传写竟,约三千二百余字,此文……前后约一月始完成。写得极为艰难,盖首次写清史人物传,要求高,无经验故也”。开始撰稿以来,虽不断有各种事务掺杂其间,耽误时日甚多,但与先生平日写论文胸有成竹“一气呵成”差异极大,对传主角色的整体把握反复思量,遣词造句力求准确精当,如此精心撰稿,“崇厚传”上交后被列入样稿选编,成为传记撰写样本。

作为“会通型”中国近代史史家,先生对新修《清史》的编纂有全局性的思考,发表《清史编纂体裁体例之我见》;对“通纪”的撰写也提出了自己的看法;主持“传记·光绪朝(上)”项目,具体实践“传记”撰写,自然有更深刻的体念与感受。

一、“清史编纂体裁体例”的思考与建议

2003年3月中旬,清史编委会致电先生,邀请出席4月6日在上海举行的南方各省市“清史编纂体裁体例学术座谈会”。由此,他开始思考清史“编纂体裁体例”,以为“纂修清史一事,本为循盛世修志、隔代修史传统。民初所修仅是《清史稿》而已,稿非史,且《清史稿》错讹甚多,必须重修。故当前重修清史,并非置《清史稿》而不顾,另编与廿四史体裁迥异之新史,应在《清史稿》基础上经改良、考订后编纂出一部与廿四史大体相当即以纪、传、表、志为主要体裁之清史”。以此为基础,他撰写《清史纂修体裁体例之我见》,到4月2日夜十点杀青,约一万一千字,“写竟心头为之一宽”。文章后发表在《复旦学报》当年第4期。

先生以为新修清史指导思想,“其大要应是实事求是、排除意识形态成见,正确厘清史实、不求处处发现规律,不臧否人物、不评骘史事,文字简洁、务去陈言。简言之,以保存史料、讲清史实为指归”。对于这一“指导思想”,在文章中仅就“评骘史事、臧否人物”有所申述,“众人修史,评骘议论焉能一致,褒贬臧否出诸谁口?所议所评,随星转斗移往往会今是而昨非,焉能保证经得起时间检验?”在日记中对发现“历史规律”更有申论:

传统正史,本意在存史实,序教化,求资治而不在寻规律、窥趋势,作诠释演变因果之探求,此皆号称历史学家之为者也。故任何一部正史,均不具今人所谓研究性(学术性)专著之功能,今人完全不必因其大势难贯而苛求之,何况以目前现有之水平,谁能保证叙述演进大势诠释内在联系经得住历史检验?

“纪”是全书之纲,在《清史稿》“本纪”外,先生建议增加“别纪”记述南明诸王及太平天国洪秀全等。如此“既可破除以清皇朝为正统之观念,又示新纂《清史》不仅为皇朝史,而且为清代史”。具体撰写过程中,以编年为线索,吸收“本末体”写法,即先贤所谓“纪传之体而参本末之法”,避免“大事不贯、支离破碎”。若使用得当,“定可超迈前人,独树一帜于二十四史之林”。

“志”“记朝章国典及国计民生攸关之事”,清代制度变迁损益较前朝剧烈,故应“破旧立新,因事设置”,在《清史稿》16篇基础上新增宪政、学校、湖泊、租界、民族、宗教等六志。新设各“志”有的分割原有相关“志”内容扩充而成(如《宪政志》以《清史稿·选举志》中“新选举”为基础,设考察宪政、预备立宪、咨议局、自治团体、资政院、国会请愿、皇族内阁等篇目),有的完全是因应新事务而新设(如《租界志》),有的补充《清史稿》缺陷(如《民族志》《宗教志》)。当然,原有各志内容也非一成不变,如《天文志》需以现代天文学知识撰写,《食货志》增加农业、手工业、机器工业等,“加上原有各目,合成有清一代经济专史”。

表“以系时事,而以大事年表列入,以补传记大事不贯之缺憾,另附地图及相关图片”。先生设计的新修清史删去《清史稿》10表中的《皇子世表》《公主表》,新增《清代人口统计》《清代田地田赋统计》《清代关税、厘金历年收入统计》《清代历年财政收支统计》《鸦片进口历年统计》《历年所设商埠、租界、租借地表》《历年所订中外约章表》《历年所借外债统计表》等8表。另外,《清代大事年表》作为全书附录,不列入“表”部。

《清史稿》人物传记以“分类相从”编排,在15类中(其中大多数人物被聚为一类,未拟目,先生定名为“臣僚”)“最易招物议者为‘循吏’和‘忠义’”,都属于“臣僚”,“析出另立,既体现编者以清王朝为正统别忠奸之价值观,又反映编者以维护清王朝长治久安为确定臣僚良善与否之标准”,因而先生建议废除此两目,统编入“臣僚”中。原“儒林”“文苑”“虽术有专攻,但细分并无必要”,合并为“文儒”。同时将“臣僚”改称“政事”,因需增加南明王朝、太平天国、革命党和立宪人物,他们均非“臣僚”。这样,列传分设后妃、诸王、政事、文儒、畴人、遗逸、艺术、孝义、烈女、土司、藩部、属国等12类。

新修清史既然是二十四史续编,“则其文体宜用简易文言为好”,一可“省篇幅”,二“可与前史相衔接”,“尤其与使用资料之文体相一致”,以免现代汉语史书“叙事之语体与资料文体上”的不一致,全书控制在70册二千万字上下。

当然,这仅仅是先生对新修清史体裁体例的总体思考与建议,属一家之言。新修清史最终分为通纪、典志、传记、史表、图录五个部分,其中“通纪”属于本纪的变体,有先生所言“求历史发展规律”的期许与欲求。对此,他曾在“以太平天国为中心的通纪编写专题讨论会”“通纪大纲研讨会”两次会议上有进一步论说。“通纪编写专题讨论会”发言最终整理为《清史纂修与太平天国的历史地位——对〈清史·通记〉纂修的几点意见》,发表于《探索与争鸣》2007年第2期(人大复印资料全文转载)。先生以为“《通纪》是新纂清史中不同于以往二十四史中的创新体裁”,“无成例可按”。现有提纲将太平天国置于清史框架,避免写成太平天国专史,“体现了新编清史不同于以往王朝史的特点,肯定了农民战争的历史地位”,但从提纲看,“太平天国成了这一卷的主体”。太平天国虽是一个政权,但无论如何仅仅属于清王朝统治下的“武装割据”,不能成为这一时期通纪的主体。也就是说,太平天国可以成为“本卷核心内容之一”,但“不应该因此而将清王朝的镇压、应对及统治体制的变化等诸多历史事实轻描淡写, 作为非核心内容带过”。

“通纪大纲研讨会”上先生两次发言,第一次说:

余初表示不赞成通纪体裁,现读大纲感觉基本以时序为经,以史事为维,以政治史为主线,旁及社会、经济、军事、思想、文化,实为通史之通,基本可以,但需调整,如太平天国、辛亥革命二篇,不以清王朝为主体,太像近代史,似不妥。至于如何使通纪作为志、传、典、表各部衔接,可作专题之通,如典章制度之通、学术文化之通、兴亡治乱之通等等,也可以皇朝各代设卷,避免因设篇引起交叉混乱。

第二次发言认为“通纪”之“通”,“其要求有两点,一为以大事叙其趋势,一为以思辨论其义理”。现有大纲“叙其趋势已基本符合要求,以思辨论其义理,以‘洋务运动篇’为好,晚清其他各篇似开局不够大气,思辨不足”。

当然,因新修清史变“本纪”为“通纪”,皇帝进入“列传”,先生在具体写作光绪传时对这一变化也有思考:

新编《清史》,废帝王本纪,将其列于传记,以示改革,窃以为不妥。本纪为史志正体,源远流长……纪传体例不同,书法各有规则,废纪入传,写作颇难。光绪传之迟迟不能歇手,与此不无关系……又新编《清史》有“通纪”,亦为以往正史所无,属创新一例……其实“通纪”一如清代史,属通史之体,原不应列入分部编纂组合而成之正史史体。通纪以观点、思想、史观为串线,自不免有所品评分析,难免随时间转移而有偏差,则与正史之“述而不作”相背,又与新编《清史》之其他体例不合,焉能汇为一书?

二、主持“传记·光绪朝(上)”项目

先生虽对新编清史编纂体裁体例有所议论,但并没有参与这一“隔代修史”“大业”意愿。2004年2月,前辈中央民族大学郭毅生先生来电邀请参加“清史考异”项目,先生以“不参加清史之初衷告”(他私下曾对杨国强老师说,“余已望七,何必与朝阳旭日者争此短长”)。但考虑到郭系前辈,“师友之命不可却,答应为考异稍尽绵力”,允诺推荐学者参与,并拟定了考异选题供郭先生参考。后来也曾参与不少相关评审工作,如评审传记标书,审读传记样稿(认为相较《清史稿》《清史列传》,“内容过简,主次欠妥,时间模糊,文字不统一,两书中可用者不采,长编中可用资料不入正文”),为某“表”写出共7页“蝇头小楷”评审意见等等。

对于是否承担“传记·光绪朝(上)”项目,先生也很踌躇,曾分析得失,若承担“任务颇重,压力亦大,旷日费时,成功难料。且手中两书,势难完成。若改易他人……当可安排自如,无精神负担也。利弊得失,似以后者为好”。当时,他正承担复旦大学“金秋计划”《道光十九年》和出版社约稿《细说慈禧》的撰写,同时正思考相关“三民主义”多篇论文(后发表三篇,影响甚大,皆被人大复印资料全文转载)。经多方考虑后,他最终还是决定担任项目主持人,并于2005年5月立项。

作为项目负责人,首要任务是组织项目组。项目组成员的构成(他们是否尊崇学术、是否认真负责、尽心尽力)对项目能否顺利完成具有极端重要性,先生对此深有体会,其间甘苦实在是一言难尽。他曾告知好友张一文(张负责“兵志”项目,2007年启动),项目的完成“主要在慎选团队成员”。当一位成员突然提出退出时,先生始而惊愕,最终只得“允其所请,何人取代,矛盾彷徨兼而有之,夜不成眠哉,苦也”。第二天电话王立诚老师,“竟一口答应,喜出望外,如获救星”。项目组最终由谢世诚、戴鞍钢、王立诚、廖大伟和我(2009年中途加入)组成,其中谢世诚教授“最下功夫”,特别是他完成自己任务之外,临时负责另外9人,完成了122人中34人传记的撰写,因此一再被先生感激,“余清史团队中,以世诚最为认真、诚朴,深为钦佩”。

组成项目组后,请各组员提出各负责部分名单,对“传记组”拟定名单与人物等级予以调整。最终经讨论,在传记组设计的119人(含附传1人)基础上,新增附传3人,即冯子材附王孝祺、苏元春附马盛治、何启附胡礼垣。王孝祺、马盛治《清史稿》有附传,且在中法战争中均有战绩;胡礼垣在西学介绍中,与何启多有合作,虽资料太少,难以单独成传,可列为附传。人物等级方面,共有15人变动,先生向传记组的报告中对每个人物的等级变动都有详细的理由,如光绪帝原定丙级,“此人历中法战争、中日战争、戊戌维新等诸大事,比之同治帝乃至咸丰帝,多有作为。虽戊戌政变后被幽禁,但帝位未废,号令仍以上谕发出,且《清史稿》‘本纪’分上下两篇……若以丙级立传,区区三千字势难写明此人经历”,建议升为乙级。原定丁日昌乙级、沈葆桢丙级,丁日昌“历事与沈葆桢相比,似觉稍简,以其地位与沈氏相较,则远不如沈”,“建议两人等级对调”。礼亲王世铎与奕譞同为丙级,世铎“虽居军机大臣十三年,但……一生碌碌无为,地位远在奕譞之下”,在《清史稿》中仅为代善附传,建议降为丁级。此外,张曜、吴长庆、文煜由丁级升为丙级,曾纪泽由乙级降为丙级,载龄、许庚身、徐用仪、吴赞成、汪鸣銮、倪文蔚、徐邦道等由丙级降为丁级。

考虑到项目组成员多是中国近代史学者,对晚清史缺乏深入研究,对所撰写晚清人物缺乏了解,先生约请部分成员勘查《清史稿·传记》、沈云龙主编《中国近代史料丛刊》三编、朱寿朋编《光绪朝东华录》(第1-5册)、张舜徽《清人文集别录》(上下)、来新夏《近三百年人物年谱知见录》、王钟翰点校《清史列传》(1-20册)、戴逸主编《清代人物传稿》下编(1-10卷)、《清碑传合集》1-5册、蔡冠洛《清代七百名人传》、恒慕义主编《清代名人传略》(下卷)等,寻找相关人物年谱、文集、日记等,编成122人基本资料索引,列出书目、页码等,于2005年9月打印分发。有此资料基础,成员对所撰人物有概貌性的了解与理解,基本克服了项目启动初期对传主资料生疏、无从措手的困难。编制索引过程中,先生某天早上刷牙,发觉右面颊、右边嘴舌有麻木感,“疑有面瘫之嫌”,“估计近二月来为写论文、接手清史、普查人物,太过劳累所致”,提醒自己“年届七旬,应以节劳为好”。

相比这些基础性工作,对撰稿质量的把控、督促成员按期交稿更为重要。项目正式启动之初,就召开组会,分析讨论“传记组”提供的样稿,要求资料长编“必得录自原始资料,正确翔实”,正文“注意制度上不得有硬伤,必须有注释,年月日绝对正确,措辞正确,不做评论”。项目组首批提交11篇传记仅5篇审查通过,先生所写崇厚传作为样稿入选《传记选编》,他仔细阅读发现“选编稿”与原稿有几处修改,“细读之,体悟改稿本意益深,为今后写、改均有裨益”。得到审查意见后召开组会,“就传记组对崇厚一稿修改处逐句解析”,并将修改稿复印分发,作为成员写稿、改稿参考,约定修改稿及后续稿件提交时间。

此后,催稿与撰稿质量成为先生“日常”的不安与忧虑。2006年12月21日,“团队无人按约交稿,为此事常心绪不宁”。第二批交稿经审查仅两篇“尚可”,2007年1月20日召开组会,传达北京意见,“总体情况不好,颇为忧虑”。4月9日,向团队成员催稿,结果不理想,“距北京要求太远,忧甚”。5月23日,“吾组上交传文率据中下水平”。5月30日,“近日为清史传记交付数量不足,质量又差,颇多忧虑,血压升高,自在情理之中”。最终因交稿不及时,第三期经费被停付。对于项目进展如此缓慢,先生惭愧不已,“余一生办事从不爽约,重诺如命,不意在清史写作中,陷此泥潭,愧疚良深”;“清史传记一事,迟迟不能完成,令余愧疚不已。半世认真负责之誉,毁于此,痛心之极,大有何必当初之叹”。当然,面对北京的一再催促,他也有另一角度的思考,“北京方面交稿时间铁定,然团队人员自身任务繁重,无空为清史写作,即使交卷亦质量欠佳,只求进度显然不合理,真担忧此书质量”;“北京只扣进度,不解决作者时间,质量何能保证”;“北京只见进度,又不创造条件,文稿质量堪忧焉”。这种催稿、交稿、质量要求的“心绪不宁”“忧虑”一直持续。2009年9月,传记组到上海召开项目组会议,约定各人交稿时间,“戏称军令状”,“群情振奋,可谓快事,余以往忧虑消失大半,初稿完成可期矣”。但组员大多并没有践诺,先生陷入继续催稿状态,直到翌年年中初稿大部完成转入修改阶段,才得以缓解。

作为项目主持人,先生也参加“传记组”工作会议,提出自己的意见和看法。2005年10月福建会议,谈及原来的中国近代史专家转入清史领域后,学术观念要有所转变,史料掌握也要有新的开始,并提出传记标准:第一,不可有硬伤,必须准确;第二,主要事迹不能遗漏;第三,人物特点写清写确;第四,文字雅驯。2008年4月传记组工作会议,先生就进度、资料、经费三点发言,其中指出“进度应以写作初稿为第一要义”,资料“不应过分注重事事均要由原始资料而来,应对前人研究成果予以重视”。先生就光绪帝等级调整报告曾称:“因新编《清史》有《通纪》,将来光绪传如何与之衔接,是一大难点。其传文写什么?全写还是重点写,哪些写,哪些不写,均是问题。其实,十代皇帝传均有此问题,建议传记组开专题讨论会统一规范。”2008年7月,“皇帝传”会议在大连召开,先生与会提交光绪帝大纲,听报告后“颇有启发”,专家谈及清史各组沟通不够,将来相互矛盾重复等难以处理,“颇为中的”。

三、撰写慈禧太后、光绪帝等17人传记

项目组最初分工时,先生承担皇帝载湉,王公奕譞、世铎,部院大臣皁保、丁日昌、吴赞诚、周家楣、延煦、邓承修、贺寿慈、祁世长、崇厚、沈秉成、崇绮、张佩纶、汪鸣銮,督抚沈葆桢、张树声、刘长佑,军事将领吴长庆共20人传记撰写。具体撰稿过程中,奕譞传由台湾学者王明灿(其博士论文《奕譞研究》)撰写,张佩纶、沈葆桢由姜鸣师兄负责,刘长佑由谢世诚教授担任,最终先生撰写了项目组16人传记。项目进行过程中,发现无论是“光绪朝(上)”还是“光绪朝(下)”都没有“慈禧太后”,传记组最终委托先生项目结束后撰写。

具体撰稿过程中,先生为准确定位传主与遣词造句的准确,极费思量,推倒重来也屡见不鲜。2006年3月26日开始写第二个人物邓承修。29日全天倾力贯注,“至晚饭前,仅得六百余字,字斟句酌,颇不易也”。到4月10日,至夜已得约四千余字,“仍有谈判边界未写,估计需五千余字,超过丙条多矣。益体会《清史稿》之取舍了得,新编清史难能及此,可谓堪忧者也”。翌日,大体写就,“都四千余字,拟明日删修之”。12日全日修改,“至傍晚始搁笔”。15日继续修改,“改定后不计注释,约三千六百余字,仍超过丙条三千字规定。益见《清史稿》邓传撰写者概述精到,其将邓之参劾统写,不分时间,而突出其修约活动,轻重得宜,真大家手笔也”。21日誊抄完毕,正文约3300字。至此,邓承修传记完成。从3月26日到4月21日,丙条邓承修传记耗费时日也近一月之久。第二年还根据新修长编继续修改,最终字数约3100字。

丁日昌传记的写作,更因资料与定位、如何剪裁与措辞极耗时间与精力。2009年5月21日开始写,到6月10日,几乎天天写,因长编缺丁日昌“抚吴奏稿内容”无法撰文而搁笔。11月5日重启,长编“质量颇差,缺漏不少”。11月12日,读已写之丁日昌传,“觉过细过繁,决定推倒重写”。12月16日继续,因丁日昌“抚苏一节,事多人杂,难以选择概括、梳理得宜,连日写而又改,改而又写,毫无进展,烦躁不已,写至四时半,仍在原处徘徊”。直到12月24日,“抚苏部分,总算理顺”,由此“渐觉顺手”。2010年1月9日,丁日昌传终于完成约3400字,超过丙条规定字数,“已无可再删,乃定稿”。此传重新开始撰稿以来,也前后费时超过二月,“反复多次,至今可谓心绪一宽”。与丁日昌传撰写同样迁延时间极长的还有皁保传。2008年5月14日开始写,6月4日全天“仅得五六百字”,“进度甚慢”“忧甚”。11月18日继续写,“精力无法集中,盖喘咳自上周四起,昼夜不止,难以成眠”。直到12月11日,才写成约二千字传稿,“此传旷日持久,至此完成,心为之一宽”。为进一步完善,此后查阅翁同龢日记中相关皁保的资料。

当然,也有撰稿较为顺利而畅达的,祁世长传稿虽“资料不全,其中法和议时奏折难以确定时间,故行文反复重写,极费周折”,但仅十天就完成。崇绮传写10天,汪鸣銮传费时5天,贺寿慈传最短4天告成。即使如此,先生对传记撰写的不易还是时刻保持警惕,并一直持极为谨慎的态度。沈秉成传成稿约1800字,“以区区之篇幅,前后一周写竟,足见清史传记写作之不易也”。撰写过程中,先生对资料的全面性要求极高。我为先生所做世铎资料长编资料仅《清实录》一种,他看后颇失望,嘱咐我“勿专录《清实录》为满足,应扩大搜索面如日记、方志、文集、书信等”。无奈之余他自行寻找《翁同龢日记》中相关资料,撰稿中对世铎有新认识:“昔以为世铎无多内容可写,不意此公立言颇多,写至光绪五年已近千二百字,若写至其谢世,丁条二千字将大为超额。”对一些疑点与传闻,先生予以充分查考辩证,不轻易下笔。“为查证平定朝鲜壬午兵变后,吴长庆、张树声与李鸿章矛盾,浏览刘厚生著《张謇传》、苑书义著《李鸿章传》、谢世诚著《李鸿章评传》、雷颐著《李鸿章与晚清四十年》诸书,不得确证”。最终以《张謇日记》为基础,表述为“长庆奉北洋大臣李鸿章命,回天津述职。‘李相欲以庆军属马建忠’,长庆知忌,遂有辞意,经劝乃罢”。

相比上述人物而言,光绪帝与慈禧太后传记的撰稿更为繁复。2009年3月28日开始写光绪传,“至下午四时半搁笔,得六百余字”。30日“为明了其入学后所学课程,查翁同龢日记光绪二年至九年各卷,费时费神,几及一上午”。4月2日,“头晕目眩,精力不济,遂搁笔”。读《清代人物传稿》中祁龙威、杨国桢、龚书铎、苑书义诸教授所撰晚清人物传,“取他人之长,补自己之短,颇有所悟”。此后因其他事务,断断续续,8月8日全日写光绪传,“反复甚多,进展不大,郁闷异常,帝王传记之难写,深有体会”。此后因写其他人传记等停止。翌年3月23日再次拾起,“改写已成千余字之光绪传”。此后连续“作战”,5月6日通读光绪传已写部分,“字数竟超过八千字,则全传当在万字以上,太长,需删削,拟写完后再改”。5月16日,初稿终于撰成,近九千字,远超规定字数,“已无力削减,盖边写边删,无从再改矣”。5月22日,修改誊清光绪传,约7500字,“仍嫌过长,已无可再删矣。留待高手为之”。

先生对慈禧很早就有研究兴趣,几十年来断断续续搜罗史料,并有全局性思考,2007年出版阶段性研究成果《晚清女主——细说慈禧》。传记组委托他撰写慈禧传,可谓选择得人,他自己也曾以为“非余莫属”。接受任务后,他开始熟悉资料,为正式撰写做准备,如2010年6月28日,读《清史稿》同治、光绪“本纪”,“为写慈禧传留一印象”;2012年2月7日,为撰写慈禧重读相关史料、论著。2012年9月2日,开始正式撰稿。其间,“因头绪纷繁,写了又改,改而再写,至今进度缓慢,焦虑日甚”;稿件“冗长、繁琐,虽反复精简,旷日持久,进如蜗牛,然仍未能如意。盖帝后传应如何写,未有把握也”。后因评审通纪第七卷撰稿中断,直到第二年3月5日,读以前所写慈禧传,“觉冗长繁琐”,由此进入慈禧传继续撰写状态。到3月9日,将以前所写16页删削完成至11页。第二天从同治之死入手新写,但“查资料、理头绪,一时竟无从下手”。其后撰稿仍然非常不顺利,“连日均在光绪初年史事剪裁布局上徘徊反复,旷日费神,无所进展,甚闷”;“徘徊于光绪十二年,无大进展,甚郁闷”。到6月24日,写到戊戌政变,已超过二万字,“此传旷日费时,查史料,核注释,思措辞,辨字句,在在颇费斟酌,每天仅写五六百字。进度迟缓,费心劳神,甘苦自知”。7月8日,全稿终于完成,约三万字,“自知字数太多,仅是长编,将来供传记组删改”。自3月5日第二次全身心投入撰稿到7月8日完成,也已超过4个月,习惯居然成自然了,“因习惯于整天写慈禧传,一旦歇手,竟手足无措,茫然若失”。先生撰稿投入程度可以想见。

四、结项及评审通纪第七卷

自2010年7月开始,根据传记组的要求,先生开始修改各成员撰稿,大多数稿件修改很顺利,但也有些传记问题不少。如卫汝贵定位不准确,需要重写;马盛治“传文过简”,比《清史稿》篇幅还少,“若干经历缺失,建议重写或增补”;灵桂传字数过少,“履历太细碎,事功言论不具载,删繁就简外,增加事功立言,力图改变原稿脸谱式书法,修改进度缓慢”。全力改稿的同时,应出版社增订《孙中山与辛亥革命》,身体警报频传,但他并不在意。“年老体衰,疾病成堆,高血压、糖尿病、前列腺肥大、内外痔、便秘丛集一身,全凭意志力硬撑,一旦转为恶疾,恐难保无可药救。目前务必集中全力,完成清史工程,以践诺言”;“近来耳鸣乏力,头晕眼花……本拟延医调理,奈因清史改稿近于百米冲刺,自著忙于修订,既无心又无力它顾,只得听之任之,挨到明年两者脱手再说”。最终病魔不期而至,2011年10月9日,到上海大学延长路校区演讲,出现步履不稳、略微颤抖,后在瑞金医院确诊为“急性脑梗,轻度偏瘫”,由此入院治疗,停止一切学术活动。

患病以后,先生奉行封笔、封镜、封讲三封原则,但终日无所事事,“极感无聊,为活而活,实在毫无意义且极不习惯”。对于这种“学人而不治学”,“每日以散步、吃药、打针为主,不敢读书、笔耕”的生活,“心犹未甘”,决定从2012年2月开始“从整理旧稿入手,恢复写作、读书、思考”生活。继续修改传稿,何如璋传“资料不丰富,但行文甚好”;王韬传“资料丰富,然行文过于细碎繁琐”,“为之增删修润”。同时开始撰写结项报告。8月,结项报告修改完成,清史项目“终于接近收尾,此中甘苦,非局外人可知”,除项目组成员外,更对传记组学术联络人马忠文在写稿、组稿、审稿、统稿中“竭诚相助,全力扶持”感谢不尽。11月24日召开项目组会议,“终以公正、公平、公开圆满结束,向各位致谢,宣布项目组到此结束”。

项目结束后,除继续撰稿慈禧传外,先生还接受通纪组委托评审杨国强老师主持的通纪第七卷。对此评审工作,先生起始就向通纪组提出其工作原则:“只能纠正明显笔误及提出某处修改意见,不能改正正文。一是作者以思辨统贯全卷,且文风独特,别人改动,既牵一发动全身,将伤及全卷思想体系及文风。自己已年老体衰,交稿时间紧迫,力所不逮,只能提出意见供作者自改”。2012年12月3日开始评阅,到翌年2月26日完成,“历时三月之艰辛,总算完成,浑身一轻”。其间,有充分的赞赏,也有恰如其分的建议:“叙法国侵越,中法交涉,颇条例清晰,说理有度”;“觐见礼仪之争,纵论英使马嘎尔尼至咸同年间中外纠结,堪称通达,派外使节以郭嵩焘为议论重点亦属得当,若能将清廷由此与西方沟通,由夷务而为洋务之观念转变稍为申说,则更深刻”;“新疆及台湾建省”“说理透彻,过程清楚,为它书所不见,堪称独识。然对刘铭传在台之经营稍加申述,更能知建省系实有基础”;“述清流之舆论兴起有独到识见,但若进而指出清流中张佩纶、陈宝琛等不仅熟谙洋务,且与李鸿章私相交接。所谓分化,仅属政见不同,敢于直声而已,并非反洋务自强之需耳”;等等。最终提交了长达29页的“审读随记”和4000字左右的评审鉴定书,“自诩如吾之认真者恐不多哉也”。评审得到了清史编委会的一致好评。

清史项目进行过程中,先生曾发愿得此机会认真读书,“近年杂事太多,静不下心来读书。惟有产出,长此以往,良可嗟叹。拟利用写清史人物传之际,认真读书,俾得长进”。更计划项目结束后,“静心读书,先从史部入手,每读一史作札记,若天假以寿,再读子书,不求专,惟求通达,冀提高识见,以明事理”。可见先生对学术无止境的追求与本其一生的“通达”愿景,惜乎老天未能给予他更长的时日与更多的机会。

2005年3月12日,先生刚刚应许担任清史项目主持人,却不断接到师友噩耗,当日在日记哀悼“故旧渐见远行,岂不痛哉!新年噩耗不断,极为扫兴”,更有期许与愿望,“希望老天假吾十年,完成清史传记再走,当可了却心愿,无憾矣”。可谓一语成谶,为清史劳心劳力、费尽心血,因而极大损伤身体的先生,真的在十年后的2015年4月18日“走”了!十年后阅读先生日记中相关新修清史的记载,思量他对新修清史的贡献,再次感念他对学术的纯粹追求、过早离去未能完成《慈禧大传》与《陈旭麓先生传》等学术计划的遗憾,能不痛哉!

下一篇:新车分期决策时间因素探讨

有话要说...